地壳中的气体是地下流体的重要组成部分。断层破碎带所具有的裂隙是气体迁移的天然通道,由断裂带释放的地下气体因其携带地壳深部信息而成为探索地壳内部物质演化和动力学过程的重要信息源(Beckon et al,2008)。氢气作为粒径最小、质量最轻的一种气体,具有迁移速度快、穿透性强、难溶于水等特点,是断层逸出气体的重要组成部分。氢气在大气中含量较少,约为0.5 ppm,而在地壳深部5~8 km

处蕴藏较丰富,尤其是在断裂带处逸出较多、浓度较高(车用太等,2015)。“汶川沿断层深钻科研项目”WFSD-2/3井观测显示,在地下600~700 m和1 000~2 000 m深处出现富氢区。

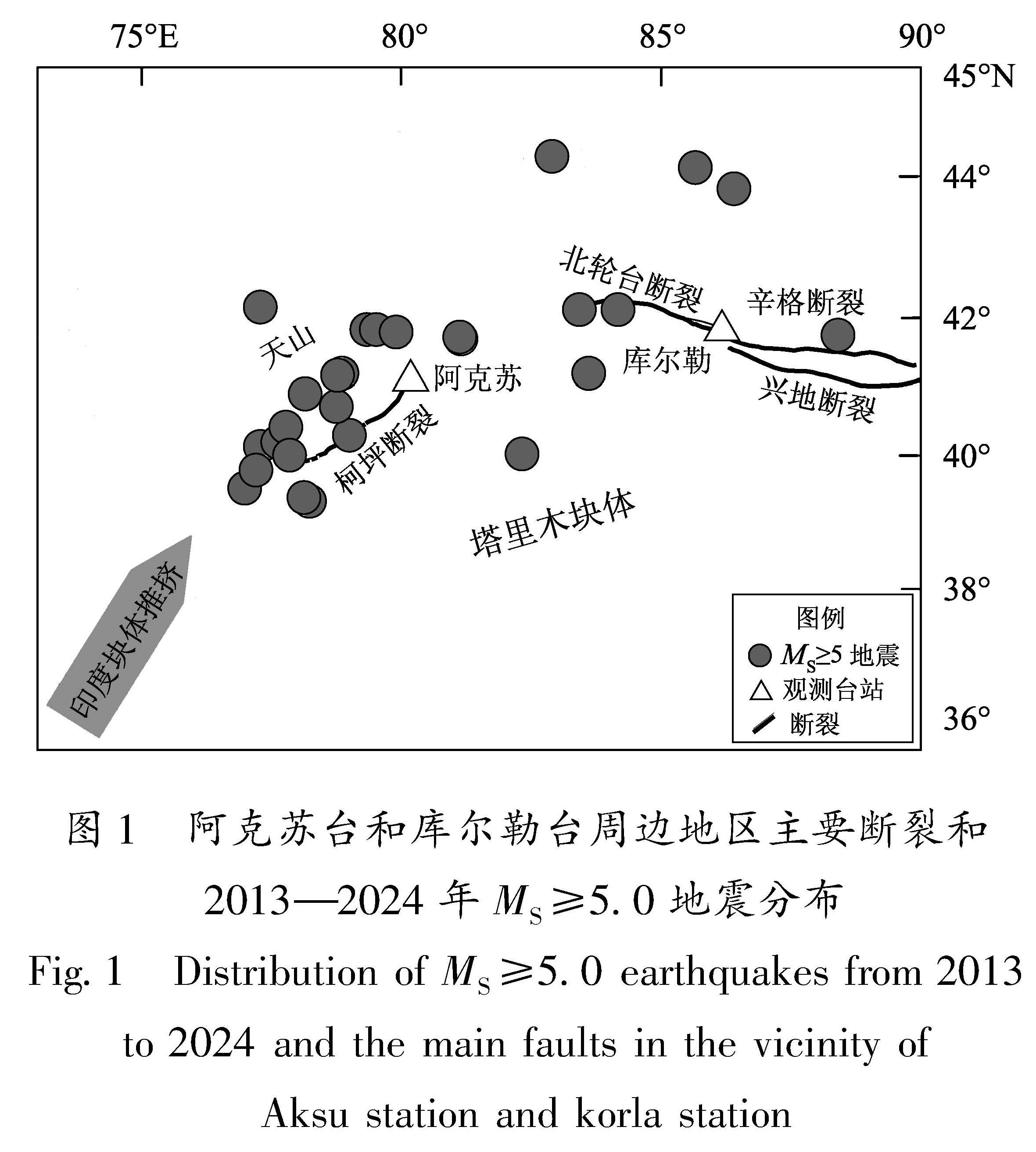

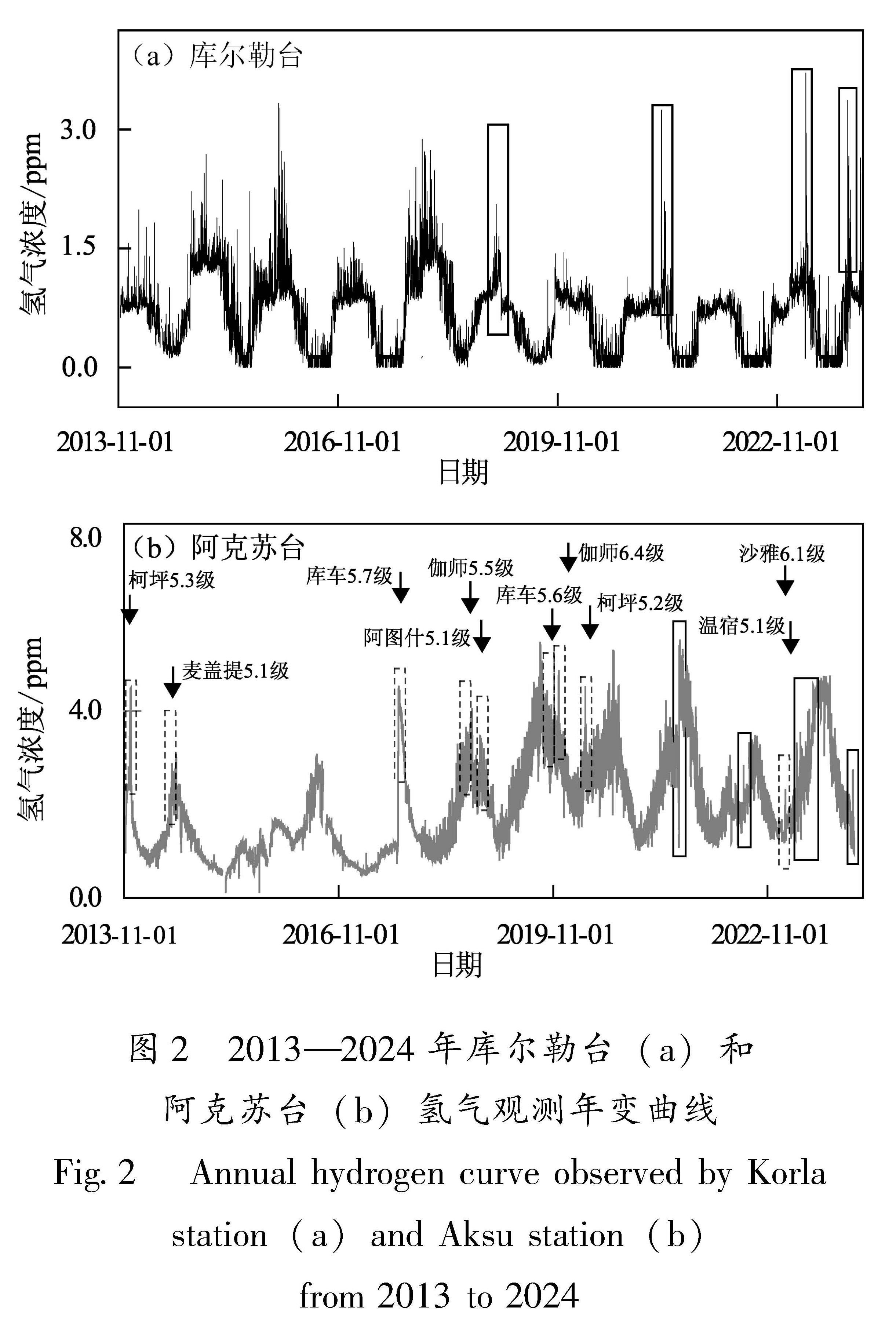

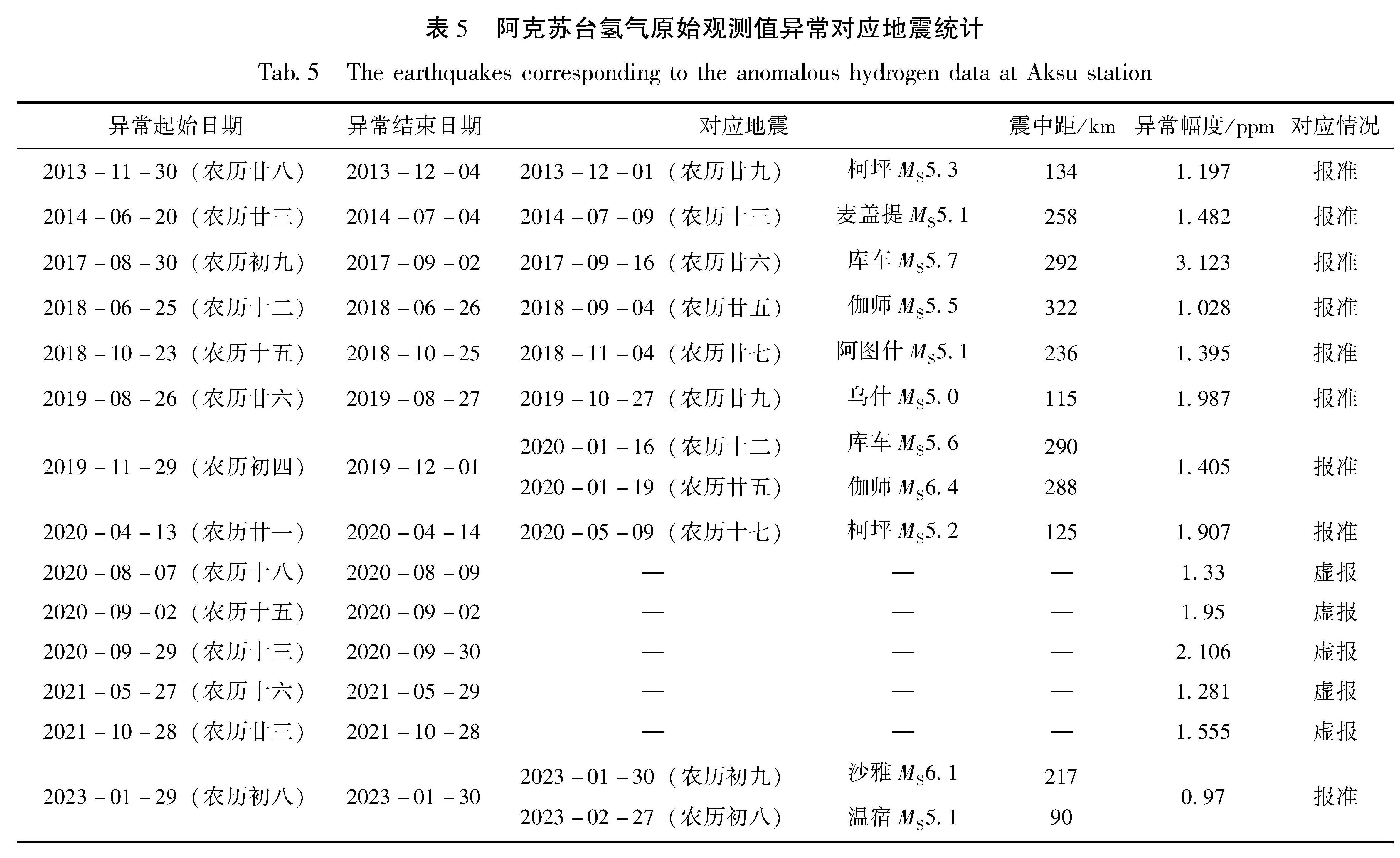

国内外地震学家已经把断层氢气作为监测构造活动或者地震活动的一种有用工具(Chen et al,2018; 刘兆飞等,2019; Zgonnik,2020; 刘春国等,2022)。范雪芳等(2016)、康健等(2019)、刘海洋等(2020)在一些地震前观测到明显的断层氢气异常变化; 方震等(2020)、范雪芳等(2020)认为断层氢气一般对周边地区5级以上地震反映较灵敏,映震效果较好,这些震例说明氢气变化可能是地震成核过程中的有效地球化学信号,但是其背后的异常形成机理以及影响因素还需进一步探索,异常特征的可重复性还需进一步论证。从观测数据来看,氢气变化与气象因素和地表环境因素有一定关系(钟骏等,2021; 闫玮等,2023); 从构造上讲,断层滑动速率、断层闭锁程度、上下盘裂隙发育程度等也会影响氢气的观测浓度(孙小龙等,2017)。这些因素混合在一起将会影响研究人员对地震前兆异常的识别,很难判断干扰变化中是否包含构造活动信息,这需要对氢气在应力增强背景下的异常响应机制进一步深入分析。

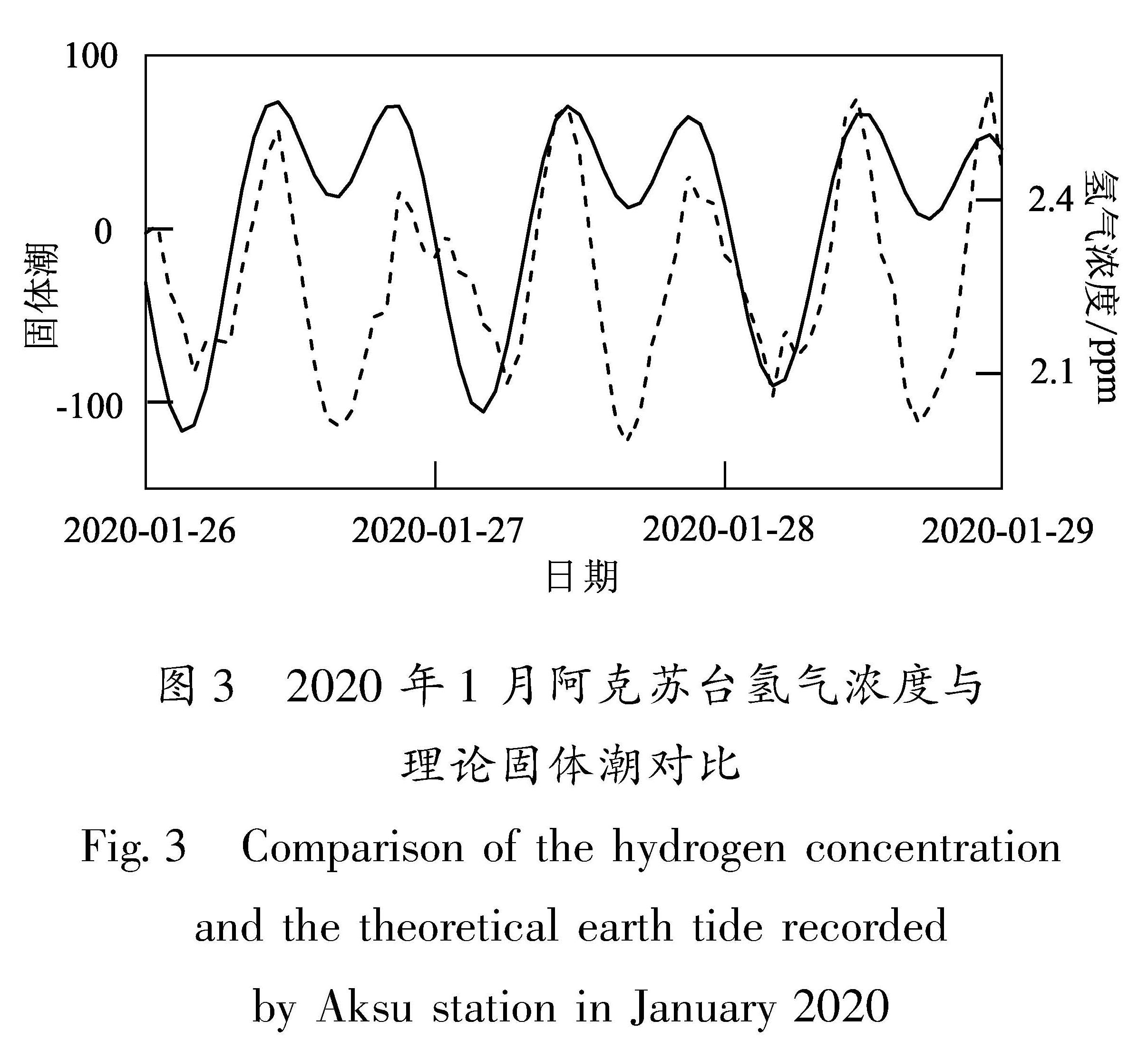

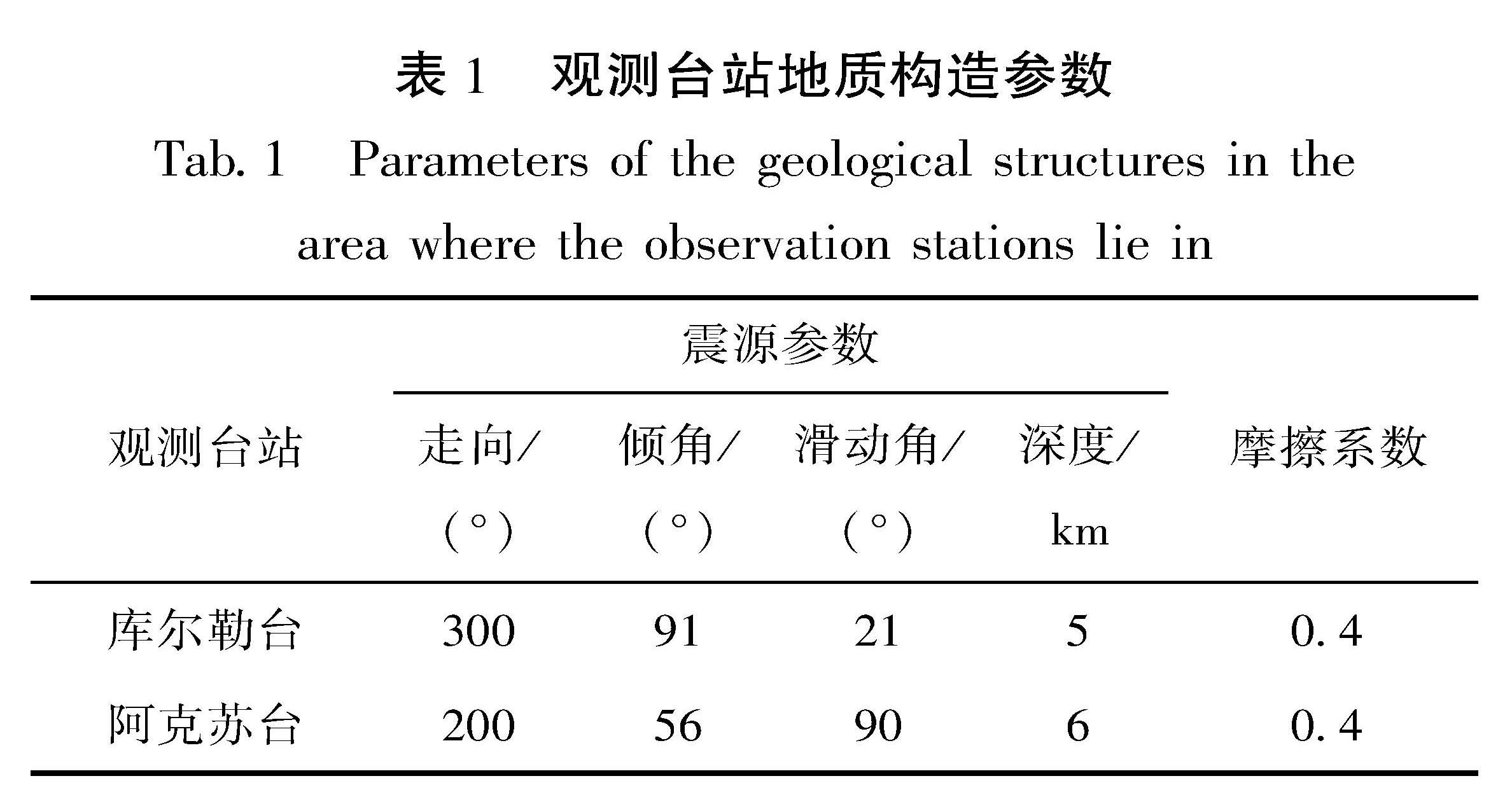

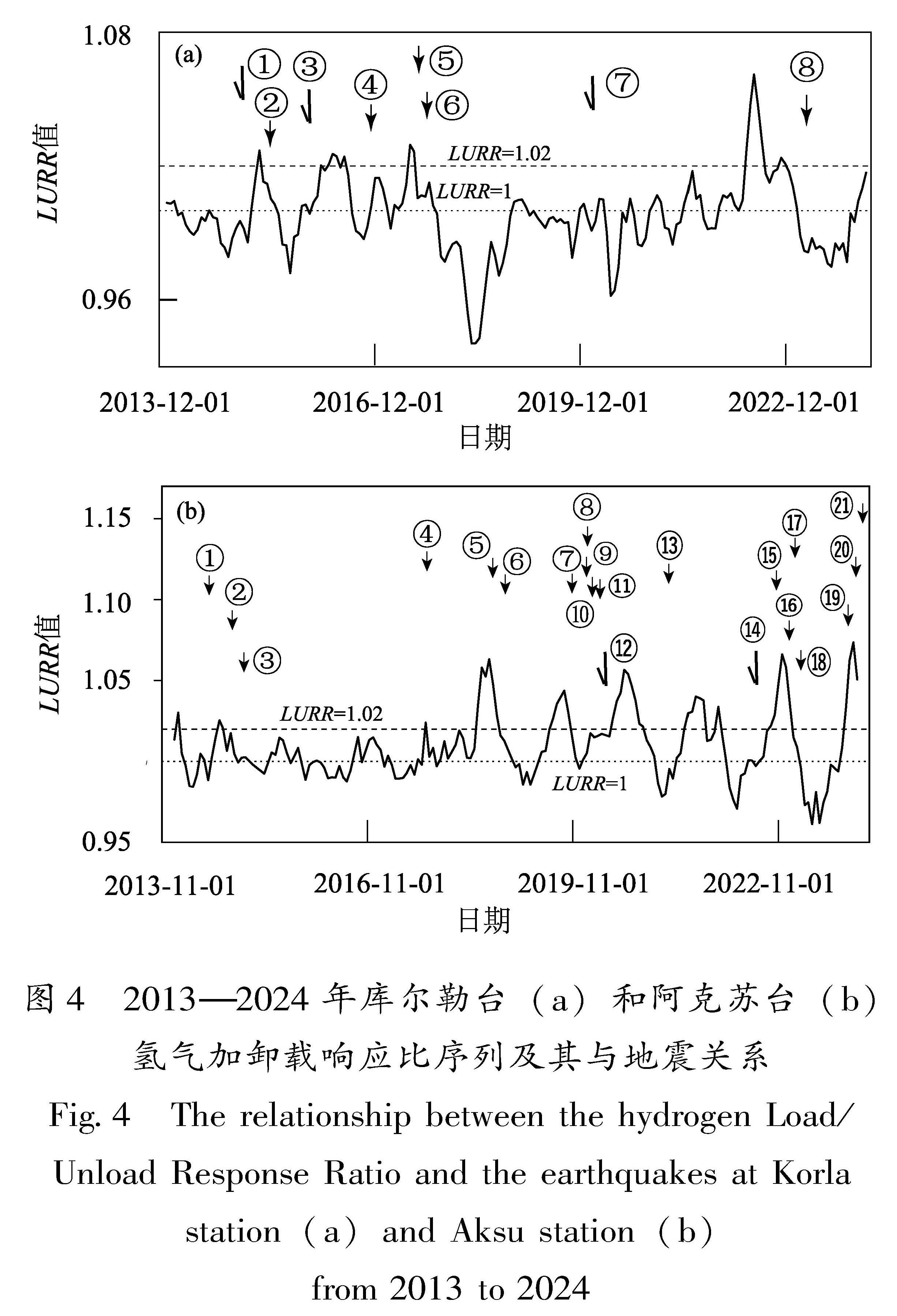

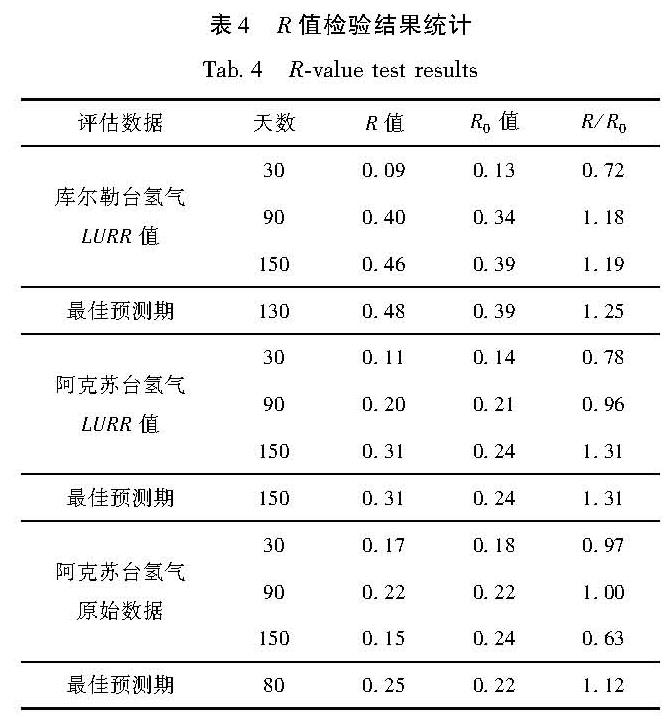

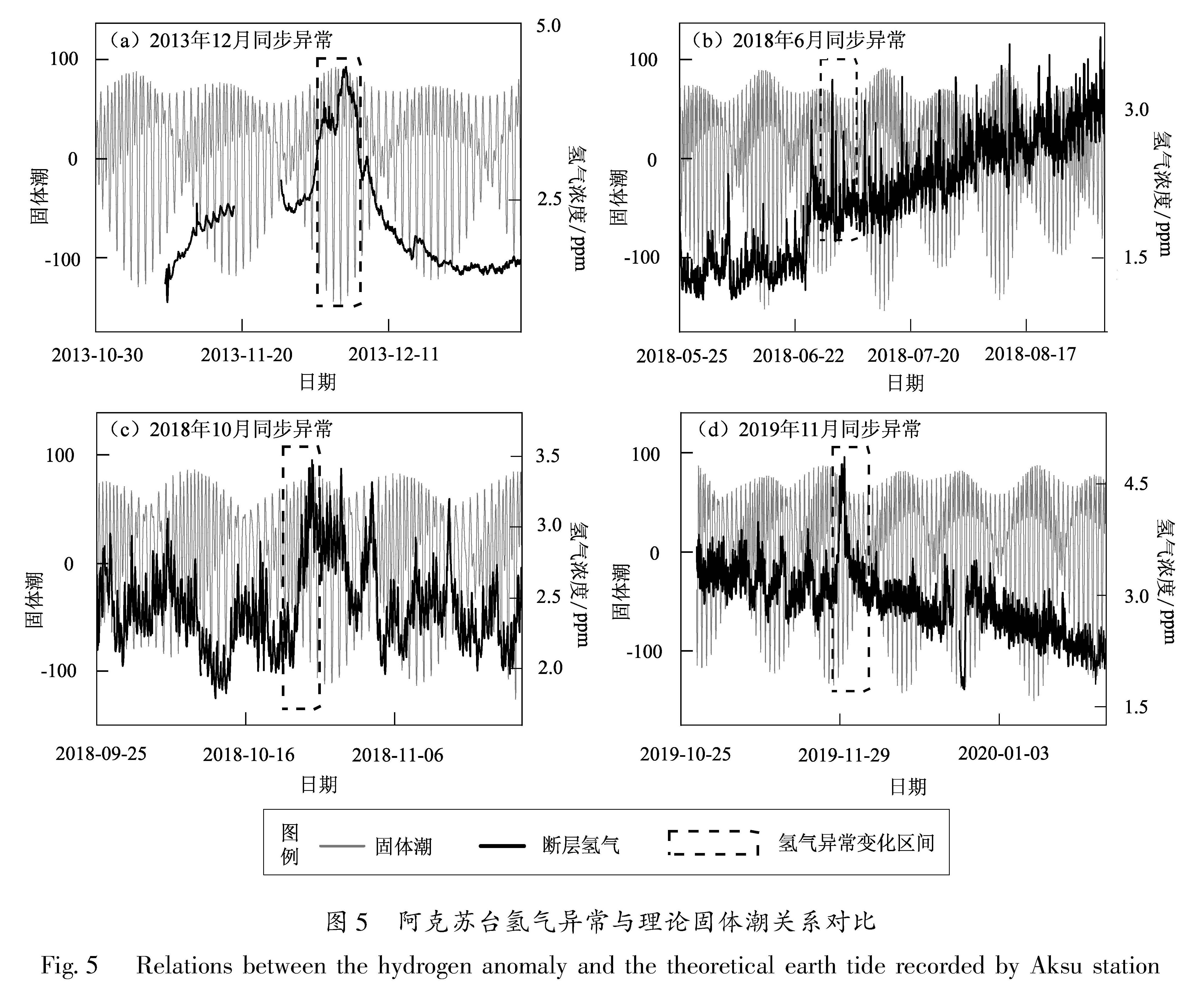

加卸载响应比(Load/Unload Response Ration,LURR)是研究非线性系统在失稳前加载和卸载不同响应的参数。尹祥础等(1987,1994)基于岩石本构关系提出了加卸载响应比理论在地震预测中的应用,之后与多种地球物理观测相结合(许延军等,2022; Yu et al,2020; 辛建村等,2022; Zhao et al,2022; Jia et al,2022),从力学角度获得了地球物理场异常认知。岩石介质在地壳应力作用下,当应力积累水平超越岩石弹性极限时将进入塑性屈服阶段,潮汐应力的扰动会加速岩石破裂失稳,如2007年云南宁洱MS6.4地震受潮汐应力调制影响而失稳破裂(解朝娣等,2015)。断层氢气在应力加载和卸载过程中的响应如何?氢气变化是否具有固体潮效应?基于观测数据,使用加卸载响应理论可研究震源区介质破裂演化物理过程,在岩石的破裂过程中氢气逸出量会发生变化,当潮汐应力加载到岩石裂隙表面时可能也会影响氢气浓度的动态变化,这为开展氢气加卸载响应比研究提供了理论支撑。钟骏等(2021)研究发现氢气浓度变化具有半日周期,并推测这可能与固体潮或者仪器固有频率有关。本文借鉴中国CSEP检验中心的加卸载响应比理论模型,将加卸载响应比方法应用于新疆阿克苏台和库尔勒台的断层氢气观测值的处理,研究氢气异常变化与潮汐应力加载之间的关系,判断应力增强对氢气变化产生的影响,进一步认识氢气异常变化机理过程,提高异常的识别判定能力。