现今地貌是地球内、外动力长期综合作用的结果,区域构造活动、气候变化、岩性差异控制着地貌的演化(李勇等,2021),故需分析地貌的影响因素,进而探讨构造地貌是否可以反映区域新构造活动的信息。

4.1 岩性对流域地貌的影响

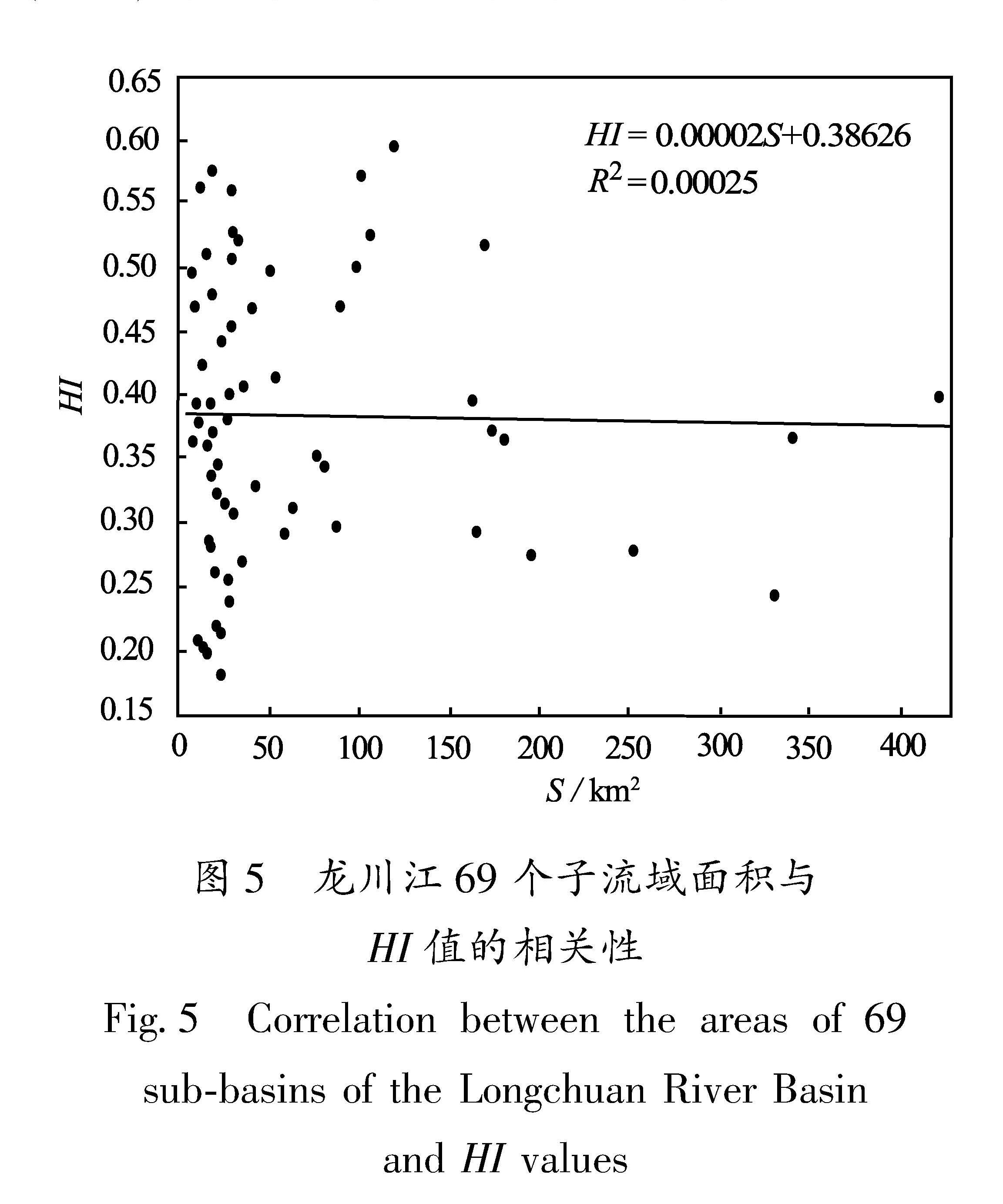

一般情况下,抗侵蚀能力强的岩石区,因风化弱,输送到流域的物质较少,其地貌趋于幼年期,HI值较高,地形起伏度高,反之则趋于老年期(李正晨等,2021)。为了客观评价岩性与地貌参数的关系,剔除构造影响,本文选取断裂夹持带、非断裂带区的48个子流域(表1)进行分析。

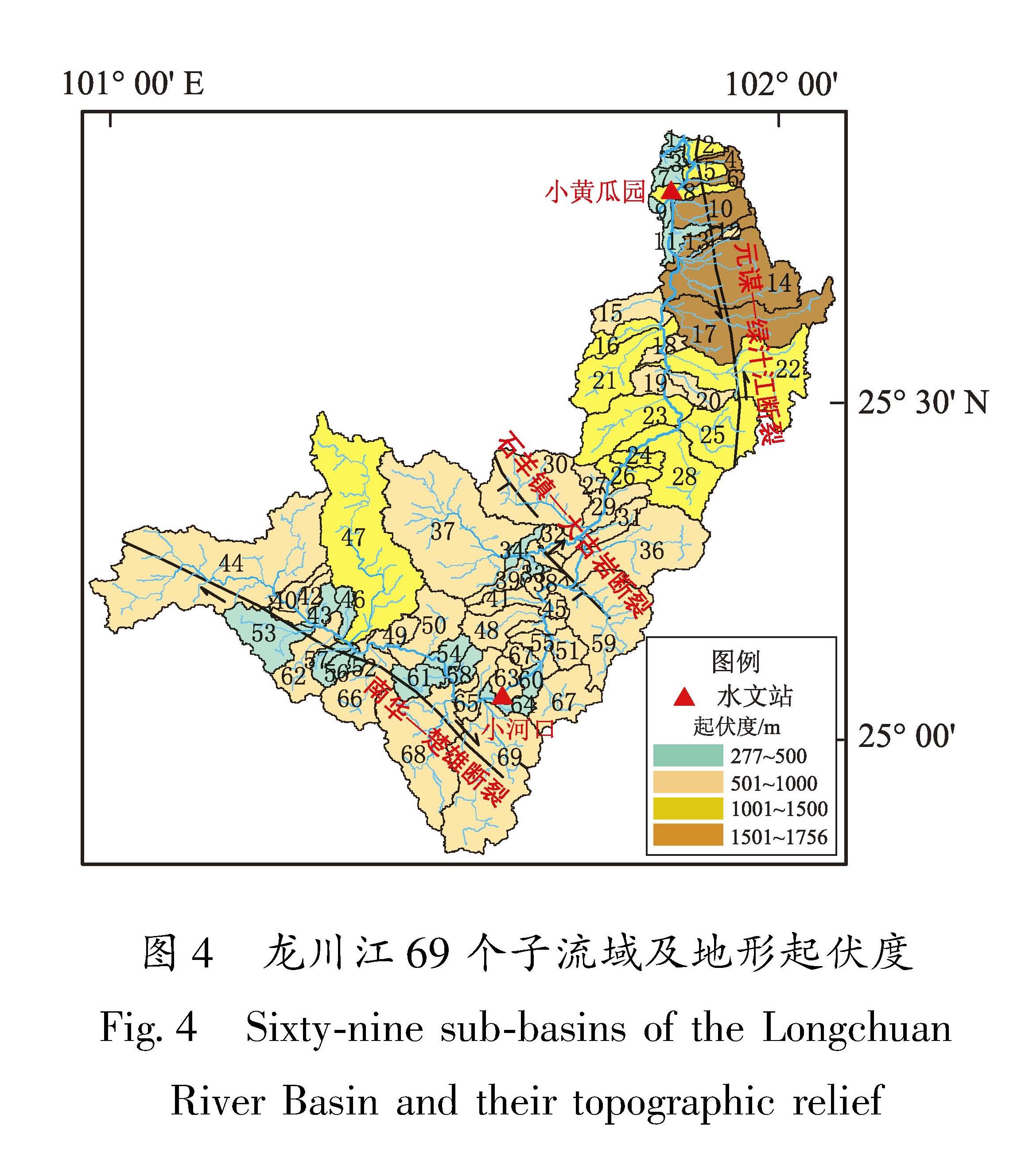

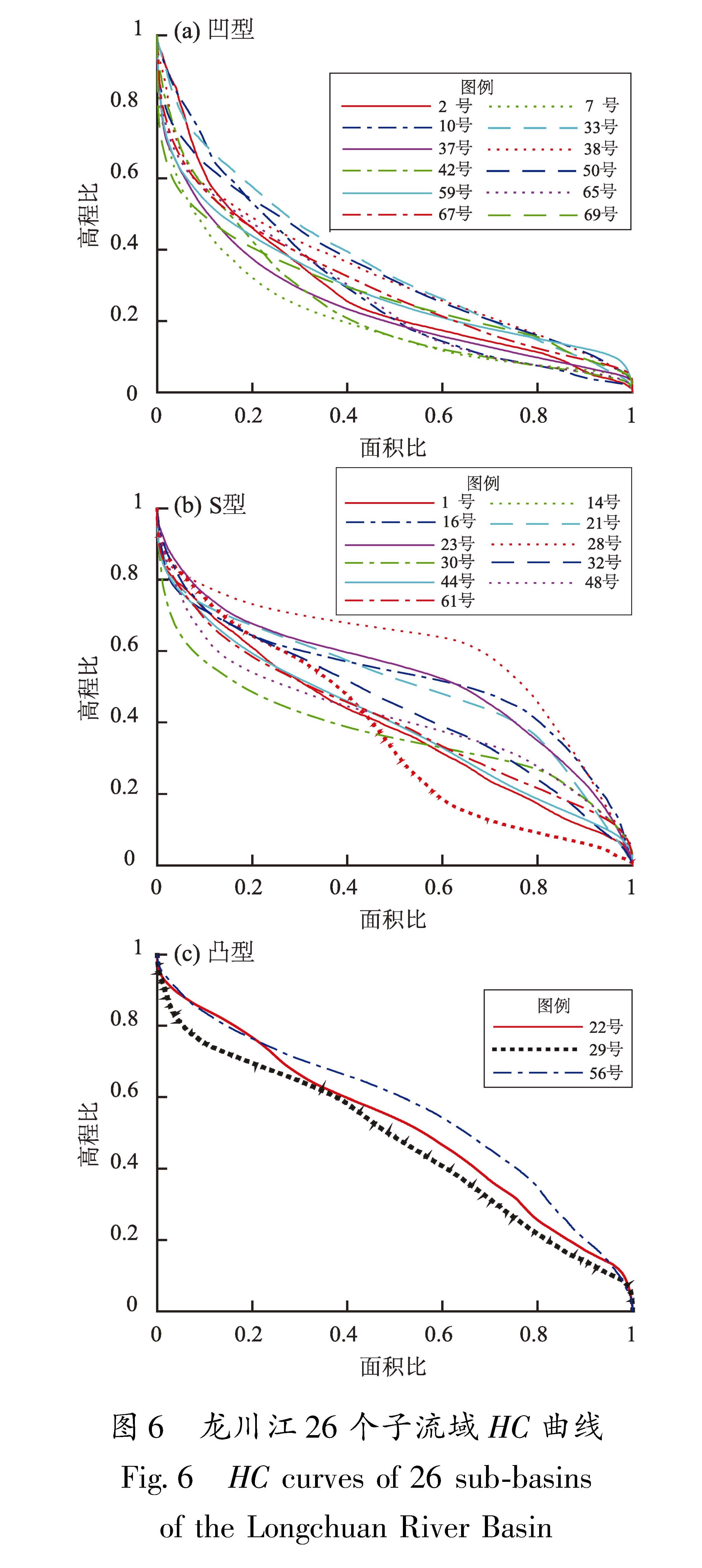

由图7可见,黄瓜园镇、元马镇之间的7、9、11子流域远离断裂,发育第四系砂、砾沉积物,坚固系数小于1(陈庭根,管志川,2000),HI均值为0.21,起伏度平均为405 m。1、3子流域, 主要发育古近系砂、泥岩,坚固系数多大于4(陈庭根,管志川,2000),HI均值为0.39,起伏度平均为416 m。7、9、11与1、3子流域地形起伏度、构造位置相当,但因岩性差异较大,沉积岩区的HI值明显大于沉积物区HI值。老城乡西侧15、16、18、21子流域远离断裂带,主要发育下元古界苴林群,岩性主要为片岩、千枚岩等低-中级变质岩,坚固系数大于4(陈庭根,管志川,2000),HI均值0.50,地形起伏度为669~1 411 m。羊街镇以西的23、24、26、27、28、29子流域,主要发育古近系砂泥岩,HI均值为0.53,地形起伏度为874~1 349 m(图4)。两者起伏度、构造位置相当,岩性差异较大,但HI值相近。可见,HI值由大到小对应的岩性抗侵蚀能力排序为:低-中级变质岩≈沉积岩>第四系沉积物。虽然岩性对HI值有控制作用,但研究区第四系沉积物仅分布下游局部地区(图7b),整体以砂、泥岩为主,岩性抗侵蚀能力差异不大。故岩性对地貌发育的控制只是次要因素。

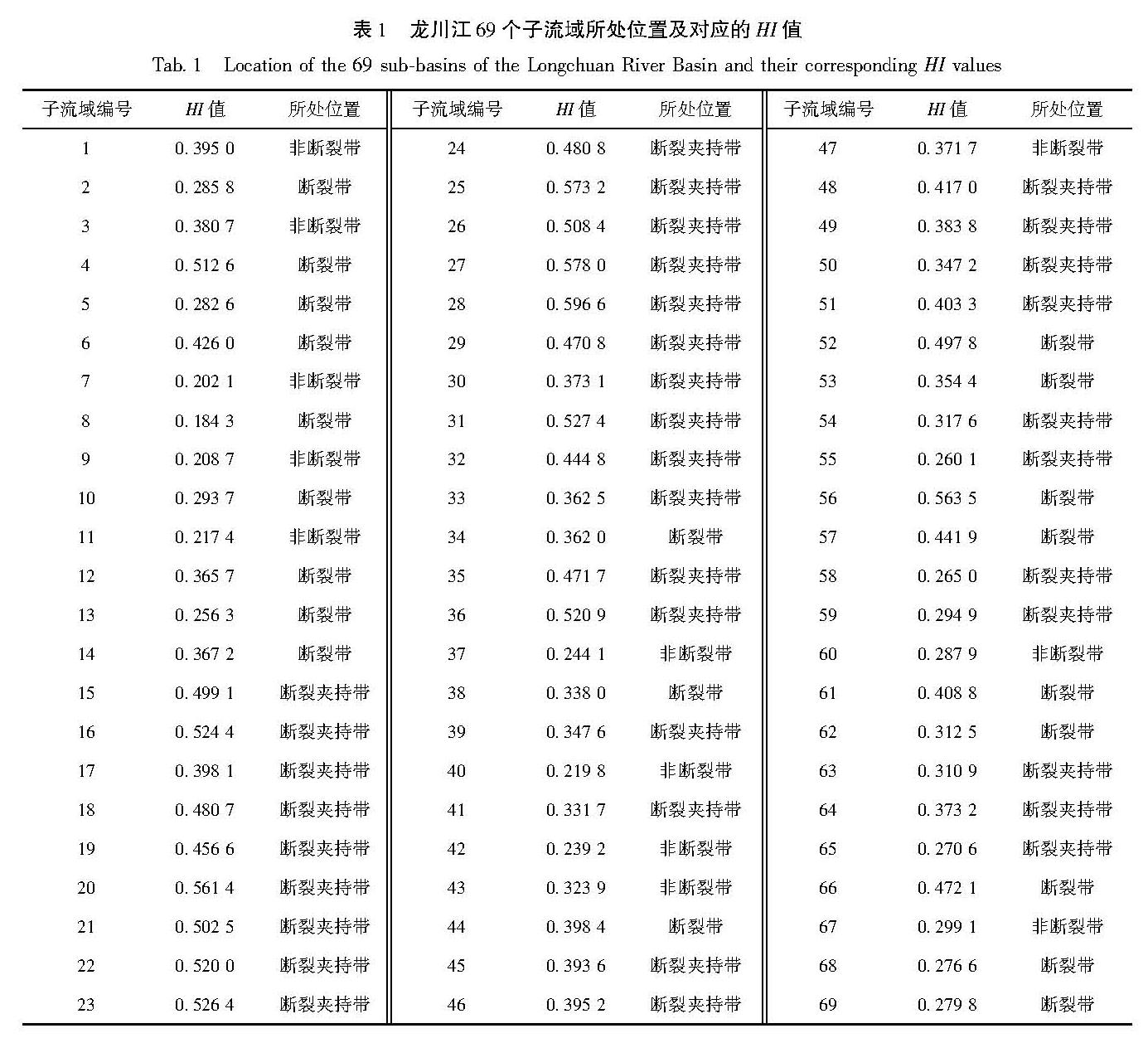

图6 龙川江26个子流域HC曲线

Fig.6 HC curves of 26 sub-basins of the Longchuan River Basin

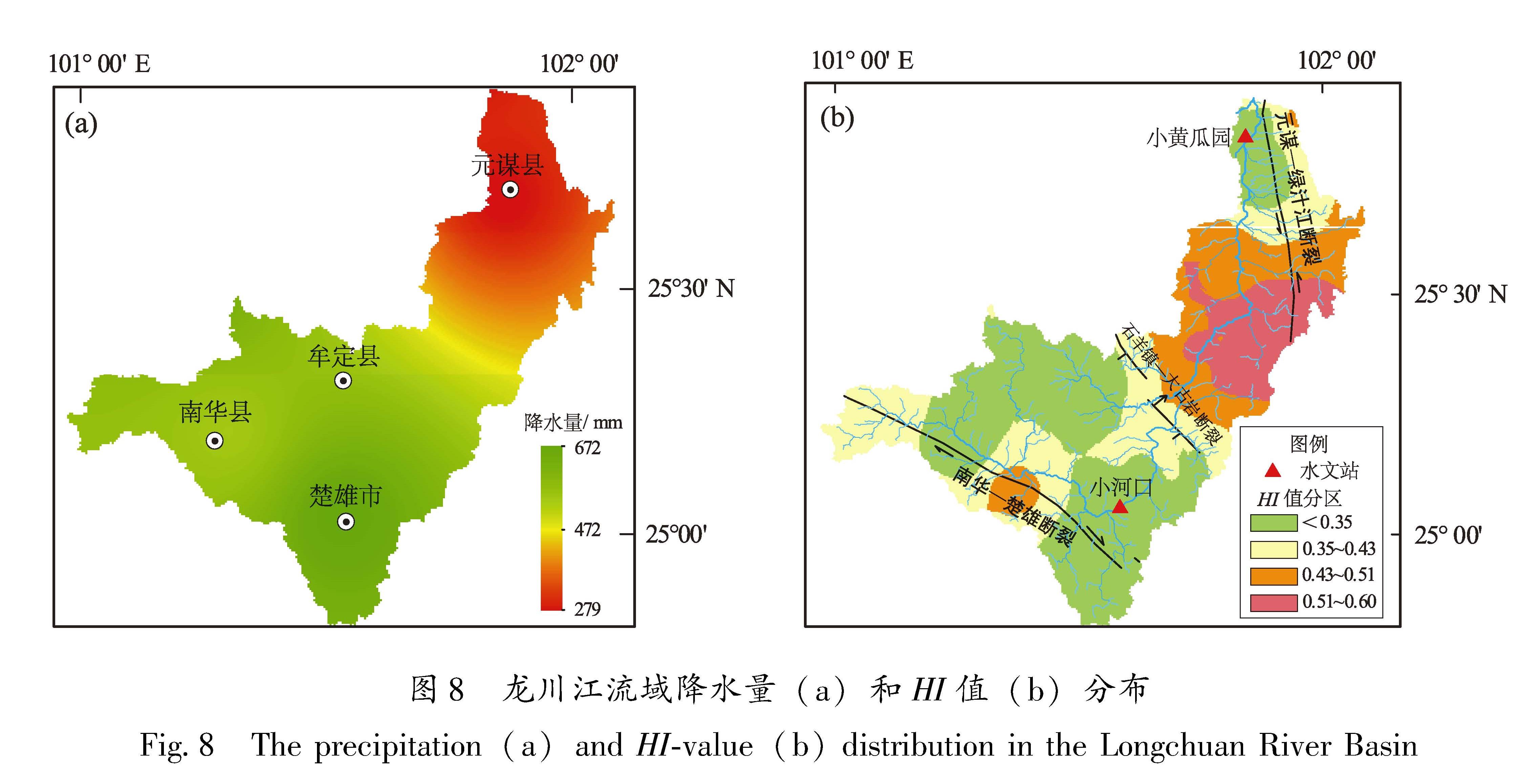

4.2 降水量对流域地貌的影响

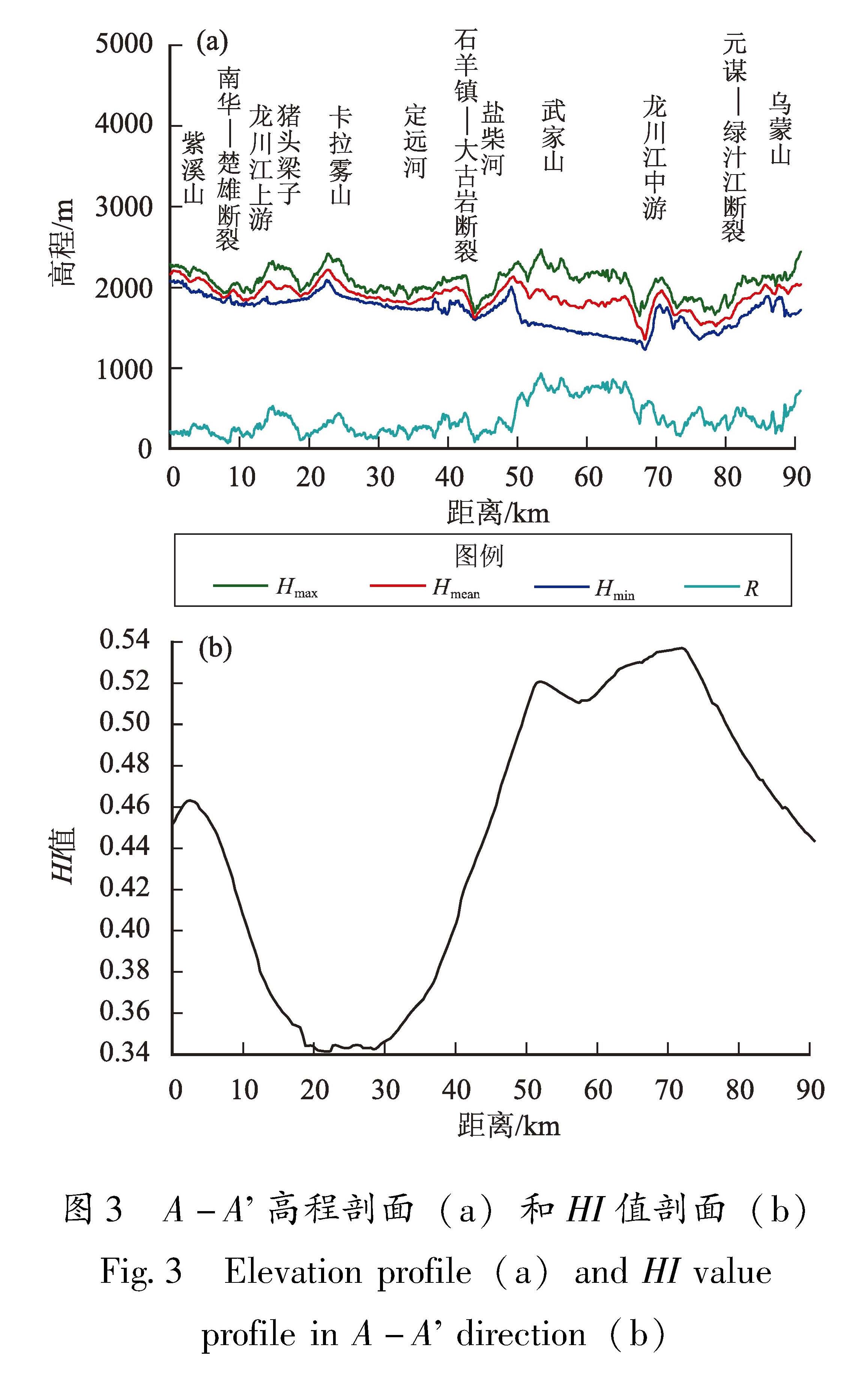

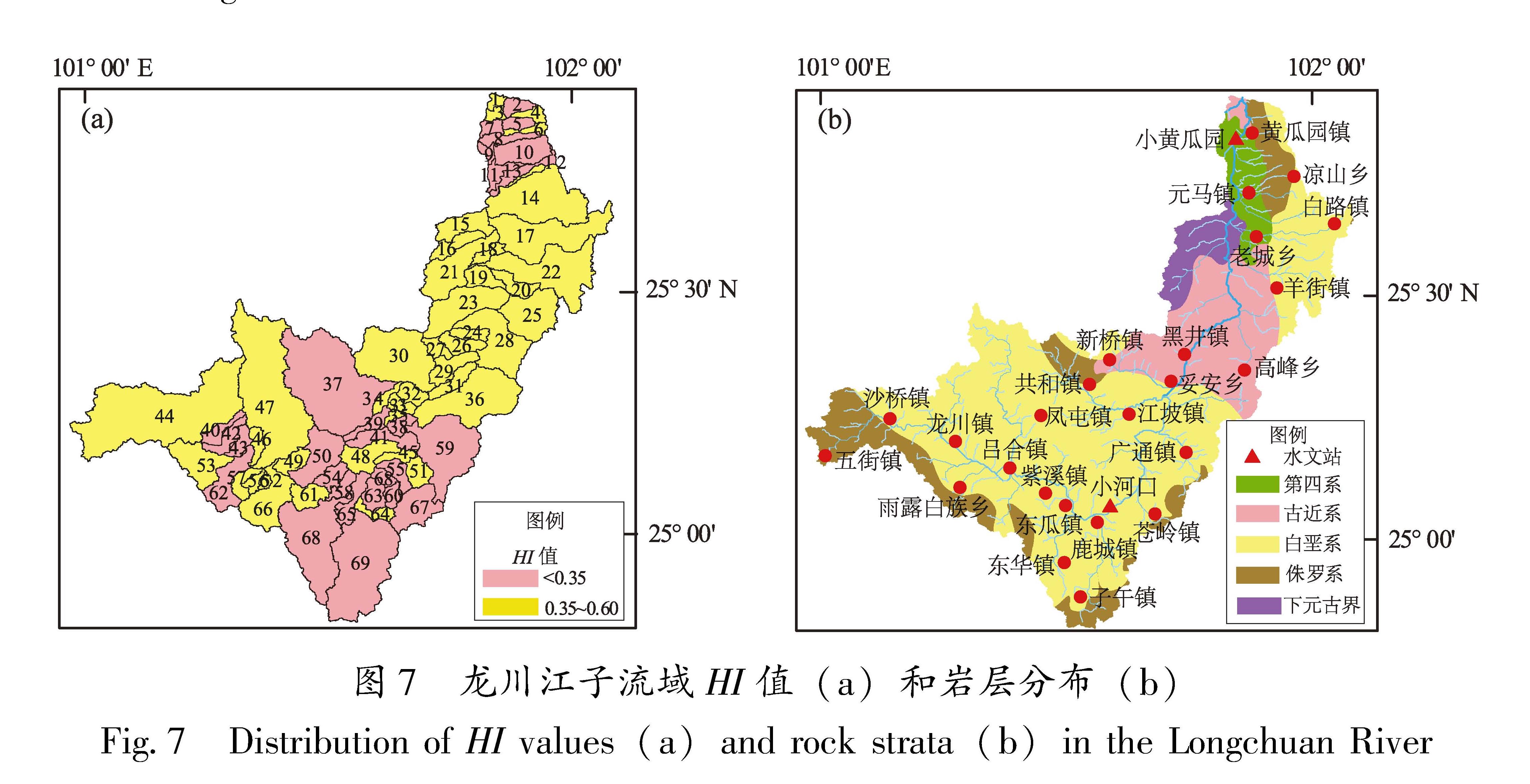

降雨量高的地区,降雨的侵蚀作用强,河谷下切深度大,HI值偏低,起伏度增加,反之也成立(李勇等,2021)。区内降水量由南西向北东向递减(图8a),在不考虑岩性、构造的背景上,降雨对地貌的侵蚀作用向北东向递减,其HI值自南西向北东向递增,地形起伏度则向北东向递减。分段来看,龙川江中上游,楚雄市附近的63、64、65、68、69子流域,降水量最高,均值为654 mm,HI均值为0.30,起伏度均值为555 m。中下游的8、9、10、11、12子流域,降雨量低,均值仅为293 mm,HI均值为0.25,起伏度均值为1 000 m。中上游降水量高,其HI值应该比中下游低,起伏度应比中下游高,但结果恰好相反,与理论不符。位于元谋—绿汁江断裂与石羊镇—大古岩断裂的夹持带且远离断裂、岩性相当的26、27、29、31子流域与15、16、18、19、20、21、23、28子流域,年降水量均值分别为487 mm、363 mm,差异较大,但HI均值相近,分别为0.53、0.52,起伏度均值相近,分别为901 m、1 085 m,与理论推断不符。因此,降水量不是地貌发育的主要因素。

图7 龙川江子流域HI值(a)和岩层分布(b)

Fig.7 Distribution of HI values(a)and rock strata(b)in the Longchuan River

4.3 构造活动对流域地貌的影响

研究区断裂夹持带子流域共36个,HI值介于0.26~0.60,均值为0.43; 断裂带子流域共有21个(表1),HI值为0.18~0.56,均值为0.37; 非断裂带子流域共12个,HI值为0.202~0.40,均值为0.28。其原因为:断裂带强烈破碎,抗风化能力差,但由于隆升较为明显(图3a),河流势能较强,侵蚀作用较为强烈,地貌特征接近老年期,HI值较低(图3b); 断裂夹持带受南华—楚雄断裂、元谋—绿汁江断裂、石羊镇—大古岩断裂控制,岩石破碎程度虽然低于断裂带,但因为隆升最明显(图3a),河流势能最大,侵蚀作用最强,HI值最高(图3b),地貌演化趋于壮年期; 在非断裂带,岩石较完整,隆升不明显,河流势能最低,侵蚀作用最弱,地貌倾向老年期特征,HI值最低(李正晨等,2021)。

南华—楚雄断裂、石羊镇—大古岩断裂、元谋—绿汁江断裂附近的干流走向与断裂大致平行,说明河流受断裂控制。南华—楚雄断裂、元谋—绿汁江断裂的走滑作用造成支流河道发生水平位错,如南华—楚雄断裂经过的44、53、62子流域、元谋—绿汁江断裂带经过的14、17、25子流域的河流河道发生同步弯曲(图4)。前人科考工作也验证了这一点,常祖峰等(2015)发现南华—楚雄断裂导致龙川江一级支流右旋错位近400~600 m; 卢海峰等(2008)发现元谋—绿汁江断裂导致龙川江支流左旋错位近350~550 m。表明龙川江干流的流向、支流的水平位错是对断裂走滑作用的响应。

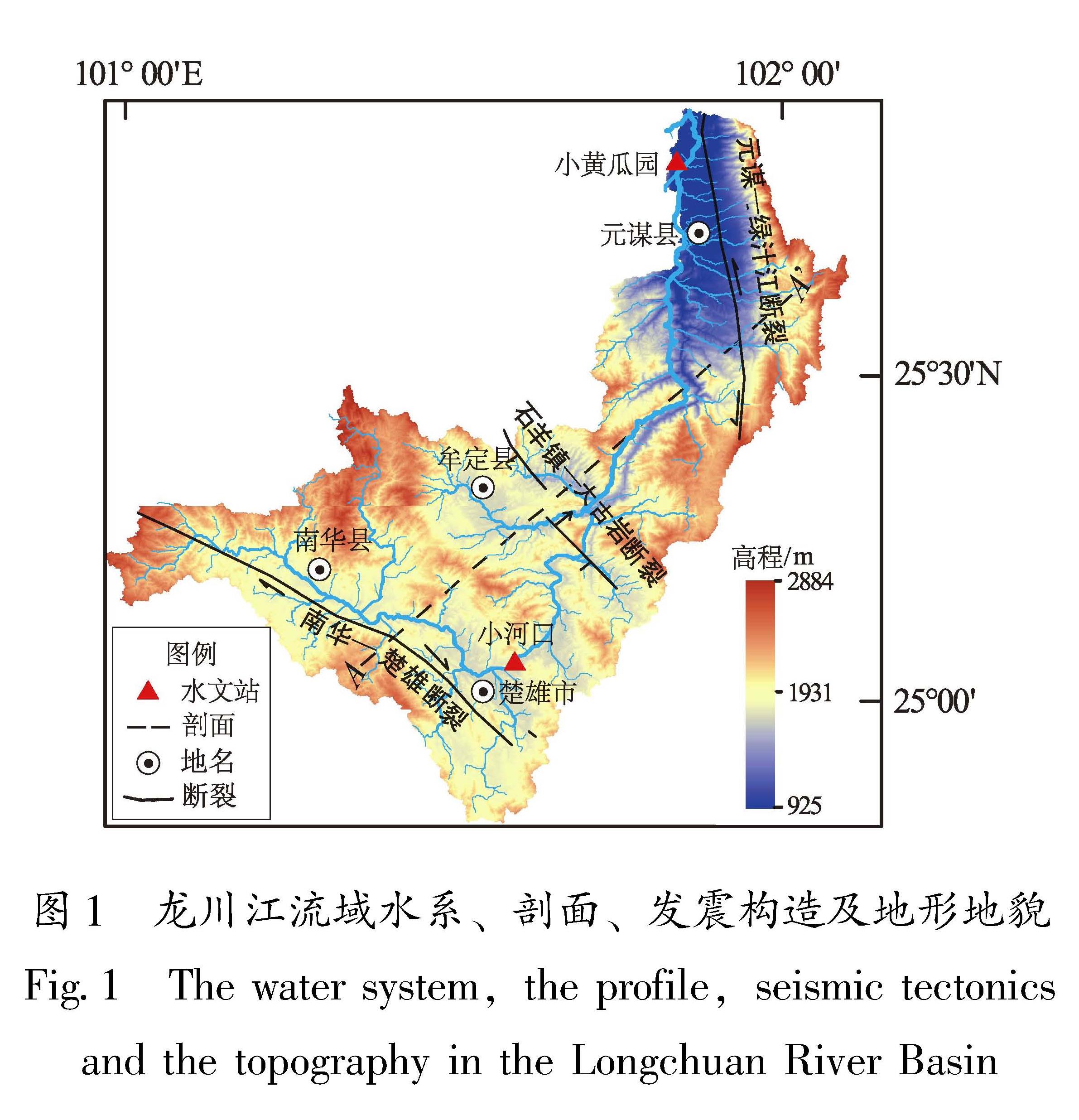

由图3a可以看出,剖面的4条曲线分段性特征变化一致,说明地貌与构造基底具有很好的对应关系。剖面中断裂带的高程和起伏度曲线均出现升降变化,而位于石羊镇—大古岩断裂和元谋—绿汁江断裂夹持的武家山地区,岩性为砂泥岩,抗侵蚀能力中等,降雨量适中,但其高程、起伏度、HI值则是剖面的最高区域。前述研究表明,降水、岩性对区内的地貌影响有限,因此,龙川江流域地貌主要受控于构造活动。

4.4 流域地貌的构造指示意义

滇中地区是中生代时期形成的大型坳陷盆地,且自燕山运动末期以来一直处于隆升状态(常祖峰等,2015; 刘婧楠等,2023)。洪艳等(2019) 依据隆升和侵蚀的相对强度进行HI划分:①HI>0.43、HI<0.43分别指示隆升、侵蚀阶段; ②HI>0.60为隆升强烈期(幼年期),将壮年期细分为隆升缓慢期(0.51<HI<0.60)、隆升衰减期(0.43<HI<0.51)和隆升停滞期(0.35<HI<0.43),HI<0.35为侵蚀下切期(晚年期)。

图8 龙川江流域降水量(a)和HI值(b)分布

Fig.8 The precipitation(a)and HI-value(b)distribution in the Longchuan River Basin

从图8b可知,HI<0.43区域主要分布在龙川江中上游和下游,其中楚雄盆地、元谋盆地、南华县与牟定县之间的山间盆地的子流域HI值最低,表明该区构造隆升已停止并向侵蚀—沉积阶段演化。HI>0.43区域主要位于断裂夹持带及南华—楚雄断裂中段两侧,指示这2个区域还处于隆升阶段。其中,夹持带HI值最高,表明夹持带地质应力相对集中,构造活动最强。夹持带西侧的石羊镇—大古岩断裂为倾向北东的逆断层,上盘HI值>0.43,处于隆升阶段,下盘HI<0.43,处于侵蚀阶段,说明两侧活动强度不同,而夹持带东侧的元谋—绿汁江断裂带的HI值(图8b)和滑动速率由南向北减弱(卢海峰等,2008,2021),指示断裂活动强度具有分段性。综上可知,在滇中隆起的构造背景下研究区构造隆升具有不均匀性,其中上游、下游主体处于隆升停止阶段,而中游受石羊镇—大古岩断裂和元谋—绿汁江断裂控制,隆升还在继续,且隆升强度为流域内最高。