第一作者简介:陈灵茜(1999-),硕士研究生,主要从事地球内部构造研究.E-mail:531472760@qq.com.

通信作者简介:徐新禹(1978-),教授,博士生导师,主要从事全球重力场精细建模的理论方法及其应用研究.E-mail:xyxu@sgg.whu.edu.cn.

(School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430070,Hubei,China)

the Taiwan Straits; the multi-scale wavelet analysis; gravity anomaly; Crustal structures

DOI: 10.20015/j.cnki.ISSN1000-0666.2025.0057

地面重力异常是地下不同埋深、不同尺度的不均匀地质体产生的综合响应,是一个多源叠加场,其包含了浅部和深部场源产生的局部异常和区域异常,具有非线性、非稳态性、多源混合性的特点(张双喜等,2015)。因此,在利用重力异常进行地质解释前,需进行异常分离处理,将其分解到不同深度和尺度上,从而为壳幔结构、地震活动等研究提供佐证。

小波多尺度分析可以将异常分解为多个逼近场和细节场,将低频各阶逼近值作为区域场,高频各阶细节之和作为细节场,可获得不同深度场源的异常信息(杨文采等,2001)。近年来,许多学者将小波多尺度分析方法应用于重力数据位场分离中,在重力异常资料解释中得到广泛应用,如侯遵泽和杨文采(1997)对中国大陆重力异常进行了小波多尺度分解,获得了中国大陆壳幔密度不均匀分布情况,为壳幔研究提供了新方向; 杨文采等(2001)利用功率谱斜率建立了场源与深度的对应关系; 方东等(2021)将该方法应用于青藏高原东南缘区域,探究了该区域地壳结构、物质运动以及孕震环境。大多数学者利用小波多尺度分析进行重力数据位场分离都使用WGM2012模型(Balmino et al,2012)的布格重力异常数据(孟庆奎等,2022; An et al,2022; 张站稳等,2023),该模型基于EGM2008(Pavlis et al,2008)重力场数据,利用ETOPO1(Amante,Eakins,2009)全球地形模型进行地形改正,不包含GOCE卫星观测数据。近年来新的超高阶模型,如EIGEN-6C4(Förste et al,2014)、XGM2019(Zingerle et al,2020)和SGG-UGM-2(Liang et al,2020)等,融合了GOCE卫星观测数据和最新的海洋重力场数据,模型精度在全球整体上相比EGM2008模型有了明显的提升。利用这样的高精度模型进行布格重力异常的计算,在后续小波多尺度分析时能体现更多更准确的局部特征。

台湾海峡地质构造背景复杂,许多学者利用地球物理资料对其构造进行研究和解释,发现该区域地壳内可能存在的高速层(McIntosh et al,2014; Lester et al,2014),为该区域的“热俯冲”等动力学过程提供科学依据,也揭示了该区域“马尼拉俯冲带”的构造结构(Zhu et al,2013; 朱俊江等,2012)。陈晓慧(2016)对台湾海峡区域重力场进行小波多尺度分解,利用4阶小波逼近反演莫霍面,并利用3阶小波细节反演基底,分析了台湾海峡的构造特征,但其研究主要集中于莫霍面深度和趋势的分析及构造单元的划分,对于地震活动性的分析较少。目前对台湾海峡邻近区的加瓜海脊构造属性还不甚了解,郑彦鹏等(2005)研究推测该构造带由高密度的物质组成,Huang等(2001)则根据曾获取的该区域顶部的细粒闪长岩推测其具有“岛弧性质”。因此研究台湾海峡及其邻区不同深度的重力异常对分析加瓜海脊构造成因具有重大的意义。

本文首先利用小波多尺度分析方法对重力异常正演模型进行重力异常分解,确定重力异常提取的处理步骤,并验证了小波多尺度分析方法分离重力场的有效性。再利用SGG-UGM-2全球重力场模型和Earth2014(Hirt,Rexer,2015)地形位模型计算全球布格重力异常。最后,基于台湾海峡及其邻区的布格重力异常数据,利用小波多尺度分析方法对其进行分解,利用径向对数功率谱法得到各阶的近似场源深度,分析不同重力尺度下的重力异常特征,揭示其体现的地壳结构,探究其与地震活动的关系,并分析研究区断裂带所处的地壳深度。

台湾海峡位于欧亚大陆东南缘,受扬子板块、巽他板块、冲绳板块和菲律宾板块的共同作用,地壳运动较为强烈,是中国地震活动最剧烈的地区之一(图1)。台湾海峡及其邻区经历了漫长且复杂的构造演化历程,受板块汇聚作用影响,其地质构造比较复杂,存在如俯冲带、断裂带等地质构造(徐广策,2020),同时该地区处于大陆向岛弧的过渡地带,是岛弧增生并向大陆拼接的理想区域,也是研究岛弧挤压构造的典型地区(陈晓慧,2016)。

台湾海峡西侧为华南大陆东南缘,该地区分布的主要断裂有邵武—河源断裂带、政和—大埔断裂带、长乐—诏安断裂带、上杭—云霄断裂带、永安—晋江断裂带、沙县—南日岛断裂带等,主要由闽西北地块、闽西南地块、闽东地块3个地质构造单元构成。政和—大埔断裂带以西为闽西北地块、闽西南地块,并以南平—宁化构造岩浆带为界,其以北为闽西北地块,以南为闽西南地块; 政和—大埔断裂带以东为闽东地块(韦德光等,1997)。台湾海峡在地质上也被称为台西盆地,主要由西部断陷带,中央隆起带,东部坳陷带3个地质构造单元构成(李细兵,2018)。其中,西部断陷带由乌丘屿凹陷、厦澎凹陷构成; 中央隆起带由北段观音隆起、南段澎湖—北港隆起构成; 东部坳陷带由新竹凹陷和台南凹陷构成(王国纯,1997)。台湾海峡东侧为台湾岛地区,主要分布的断裂有纵谷断裂带、梨山—荖浓断裂带、屈尺断裂带,台湾岛自东向西分别由海岸山脉、纵谷、中央山脉、西部山麓、海岸平原5个地质构造单元构成(李细兵,2018); 其东南侧为马尼拉俯冲带,自西向东由南海盆地、马尼拉海沟、马尼拉增生楔、吕宋海槽、吕宋岛弧5个地质构造单元构成(王红丽,2018)。

图1 台湾海峡及其邻区地质构造及1983—2023年MS≥5.0地震分布(底图下载自自然资源部网站标准地图服务http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/.; 断层数据来自GMT中文社区https://gmt-china.org/data/.; 地震数据来自中国地震台网https://news.ceic.ac.cn/.)

Fig.1 Geological structures and earthquakes with MS≥5.0 during 1983—2023 in the Taiwan Straits and its vicinity

小波多尺度分析方法能较好地将重力异常分解到不同深度和空间尺度上。二维离散小波变换(DWT)的重构公式如下:

式中:Ad2j表示二维多尺度分析中的低频逼近,其中j表示小波分解的第j阶近似部分; D12j、D22j和D32j分别表示水平、垂直和对角方向上的高频细节; φ2j表示尺度函数; ψ12j、ψ22j和ψ32j分别表示水平、垂直和对角方向的小波函数。

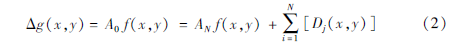

将二维重力异常进行N阶多尺度分解,可表示为:

式中:AN f(x,y)为Δg(x,y)的小波多尺度N阶逼近; DN(x,y)~D1(x,y)为小波多尺度N阶细节。

根据低阶小波细节不变准则(杨文采等,2001),将Δg分解到N阶,随着N的变化,其小波细节D1~DN始终不变,即低阶分解结果不受高阶分解结果的影响。因此可以根据低阶小波细节的分析结果和研究区域的实际情况最后确定分解阶数N。

重力异常数据研究中最重要的一个问题就是估算地质体的埋藏深度,现在常用的方法是由Spector和Grant(1970)提出的基于径向对数功率谱原理计算得到地质体的埋藏深度,公式如下:

式中:  为估计的平均深度; Δlnp功率谱取对数之后的变化率; Δw波数的变化率;

为估计的平均深度; Δlnp功率谱取对数之后的变化率; Δw波数的变化率;  即为对数功率谱的最大斜率; β为比例系数,随地质体性质和形状有一定变化。本文参考杨文采等(2001)对重力场小波细节的场源深度估计的参数选择,即β取

即为对数功率谱的最大斜率; β为比例系数,随地质体性质和形状有一定变化。本文参考杨文采等(2001)对重力场小波细节的场源深度估计的参数选择,即β取 。

。

重力场是地面下方所有物质产生影响的一个叠加场,考虑到不同深度地质体叠加效应,现设计1个简单地质体模型(图2),模型参数见表1,格网尺寸为100 km×100 km,采样分辨率为1 km,其中在2 km深度处设置4个小长方体作为浅部场源,在20 km深处设置了1个大长方体作为深部场源。

图2 地质体试验模型空间分布(a)及俯瞰分布(b)

Fig.2 Three-dimensional distribution(a)and vertical view(b)of the test models of the geological body

根据重力异常的正演公式分别计算了局部场(2 km内4个小长方体引起)、区域场(深部1个大长方体引起)以及两者叠加的总重力异常,如图3所示。综合考虑小波函数的性质和布格重 力 异常波形,在测试db系、bior系、coif系和sym系小波后,最后选定bior3.5小波作为本次模型试验的小波函数,并根据分解结果AN和DN的吻合度以及功率谱计算结果,确定分解阶次为4。将1~4阶细节(图4a~d)累加的重构结果作 为 局部场(图4e),4阶逼近作为区域场(图4i)。从多尺度分析结果可以看出,2~4阶小波细节显示浅部地质体引起的局部异常越来越明显(图4b~d)。2~4阶小波逼近显示随着阶数的增 加,局部场产生的重力异常在逐步减弱(图4g~i),4阶逼近可以较好地反映深部地质体引起的区域场,总体的区域重力异常形态与模型理论异常形态基本一致。

利用径向对数功率谱方法对局部异常和区域异常进行场源深度计算,得到局部场近似深度为1.9 km,区域场近似深度为40.8 km。从该实验可以看出,bior3.5小波能够将组合模型异常中的局部异常和区域异常有效分离出来。

本文研究使用的布格重力异常数据由全球重力场模型SGG-UGM-2(Liang et al,2020)和Earth2014地形位模型(Hirt,Rexer,2015)计算得到。SGG-UGM-2重力场模型由武汉大学研制,模型构建使用了包含GRACE、GOCE、卫星测高海洋重力场等数据,是当前精度最高的超高阶模型之一。自由空间重力异常采用2 190阶次的SGG-UGM-2计算得到,布格改正采用5 480阶次的地形位模型Earth2014计算得到,其中半径选择区域地形最高值,空间分辨率为2'×2'。

布格重力异常包括地球内部主要密度界面起伏引起的质量亏盈以及局部剩余质量产生的影响。因此,布格重力异常可以直观地反映研究区莫霍面的起伏与浅层地质构造信息(侯遵泽,杨文采,1997; 杨文采等,2001; 尚鲁宁等,2016)。本文计算的台湾海峡及邻区布格重力异常空间分布如图5所示。

图5 台湾海峡及其邻区布格重力异常(板块边界数据来自GMT中文社区https://gmt-china.org/data/.; 行政区划数据来自国家地理信息公共服务平台https://www.tianditu.gov.cn./.)

Fig.5 Bouguer gravity anomalies in theTaiwan Straits and its vicinity

由图5可以看出,研究区的布格重力异常值由台湾海峡中心向西北侧华南大陆逐渐降低,异常幅值为-20~580 mGal,陆地异常明显低于海洋异常,其中最低值位于扬子板块,最高值位于菲律宾板块。整个华南大陆地区布格重力异常幅值为-20~140 mGal。台湾海峡东侧台湾岛地区布格重力异常幅值为-20~260 mGal,异常梯度大的位置与断裂带的分布密切相关,如台湾岛东部的纵谷地区,台湾岛内低值异常与中央山脉对应。台湾岛西南侧海域布格重力异常自西北向东南方向逐步升高,布格重力异常幅值为120~380 mGal。台湾岛东北侧海域布格重力异常幅值为60~340 mGal,最高值位于扬子板块和冲绳板块边界处。台湾岛东南侧海域布格重力异常幅值为140~580 mGal,为较高的正异常,靠近菲律宾海区域高达580 mGal,有多个高值布格重力异常圈闭分布,与海底地形有很强的负相关性,菲律宾海盆为典型的洋壳,地壳厚度仅为5~9 km(栾锡武等,2001)。

利用bior3.5小波对研究区的布格重力异常进行5阶多尺度分解,并得到小波细节信息(图6)。根据功率谱分析各阶次的近似场源深度,计算结果代表整个区域平均场源深度,对于局部区域的上中下地壳分析可能不够精确。台湾海峡及其邻区莫霍面深度如图7所示,数据来源于利用各向异性表面波层析成像方法得到的莫霍面深度https://doi.org/10.1029/2020JB021201.。由图7可以发现,研究区莫霍面起伏较大,华南地区莫霍面深度在30~34 km,台湾岛地区莫霍面最深,以中央山脉下方最深,可达38 km,而台湾岛东南部菲律宾海域莫霍面深度仅有10~14 km。

1阶细节场反映了地表物质堆积和沉积层密度变化,其结构较为无序(图6a),所以不讨论其场源深度和构造。

2阶小波细节场源平均深度约为8.86 km,主要反映了研究区上地壳的布格重力异常特征。其中在邵武—河源断裂带、政和—大埔断裂带、沙县—南日岛断裂带、长乐—诏安断裂带、永安—晋江断裂带、上杭—云霄断裂带,台湾岛区域的纵谷断裂带、梨山—荖浓断裂带、屈尺断裂带的位置出现明显的正负串珠状异常,说明这几条断裂带穿过了上地壳到达地表(张站稳等,2023)(图6b)。与荖浓断裂带右侧的恒春半岛相比,左侧海岸平原表现出刚体特性,这一特征显示海岸平原内部相对稳定,地质构造运动不活跃。

3阶小波细节场源深度平均约为11.20 km,主要反映了研究区中上地壳的布格重力异常特征。相比于2阶小波细节,3阶小波细节的尺度要大,范围也更加清晰,主要以舌型状或圈闭形态展示(图6c)。图6c中红黑相间的重力异常密集处为地质构造活动剧烈变化区域,其中以台湾岛纵谷断裂带、梨山—荖浓断裂带、屈尺断裂带地质构造活动最为剧烈。邵武—河源断裂带、政和—大埔断裂带、沙县—南日岛断裂带、长乐—诏安断裂带、上杭—云霄断裂带、纵谷断裂带、永安—晋江断裂带、梨山—荖浓断裂带、屈尺断裂带仍处于重力梯度带,说明这几条断裂带由中地壳延伸至地表。梨山断裂带对应明显重力梯度带,其西侧表现为负异常,但其东侧表现为正异常,这说明梨山断裂带是上中地壳构造运动产生的断裂带(张站稳等,2023)。

图6 台湾海峡及其邻区布格重力异常1~5阶小波细节(a)~(e)及局部场(f)

Fig.6 The 1st-5th wavelet details(a)-(e)and the local field(f)of the Bouguergravity anomalies in the Taiwan Straits and its vicinity

4阶小波细节场源深度平均约为17.94 km,反映了研究区中下地壳的布格重力异常特征。与2阶和3阶小波细节相比,研究区的重力异常进一步集中,重力异常特征尺度也更加清晰(图6d),体现了中尺度重力异常(方东等,2021)。由图6d可以看出,沙县—南日岛断裂带对应明显重力梯度带,其西南侧表现为负异常,但其东北侧表现为正异常,这说明沙县—南日岛断裂带是中下地壳构造运动产生的断裂带(张站稳等,2023)。纵谷断裂带、梨山—荖浓断裂带、屈尺断裂带、政和—大埔断裂带仍处于重力梯度带,说明这几条断裂带由下地壳延伸到地表,这与前人的研究一致(蔡辉腾等,2016)。台湾海峡澎湖—北港隆起、台湾岛海岸平原沿荖浓断裂带至台西南盆地表现为正异常; 雪山山脉向南沿西部麓山带南段、恒春半岛、花东海脊至北宋吕海槽表现为负异常; 北宋吕海槽右侧吕宋火山岛弧表现为正异常; 恒春海脊左侧马尼拉海沟表现为正异常; 花东海盆的加瓜海脊表现为正异常。由于南海大洋岩石圈沿马尼拉海沟向东俯冲到菲律宾海板块之下,形成了由吕宋岛弧、北吕宋海槽、恒春海脊和马尼拉海沟组成的弧海沟系统(Huang et al,2000),北吕宋岛弧向西北朝欧亚大陆碰撞,逆冲形成花东海脊。从图6d中可以很明显看到该区域存在沟-楔-槽-弧马尼拉俯冲带构造系统,这与利用地震层析成像反演得到的马尼拉海沟的P波、S波速度结构具有很好的对应关系(王红丽,2018)。梨山断裂右侧中央山脉、纵谷、海岸山脉北段表现为正异常,并且正异常闭合圈沿着冲绳板块和菲律宾板块一直延伸。

5阶小波细节场源平均深度约为23.55 km,反映了研究区下地壳的布格重力异常特征,体现了大尺度重力异常。由图6e可以看出,研究区的重力异常呈现明显分区现象。台湾海峡中西部澎湖—北港隆起为正异常,这与澎湖—北港隆基底埋深较浅,是相对刚性的构造有关(陈晓慧,2016)。台湾岛西部麓山带南段和马尼拉增生楔为负异常,其形成原因是菲律宾板块向西碰撞,向北向欧亚大陆俯冲,原台西南盆地因碰撞而发生褶皱,其南部形成西部麓山带南段和马尼拉增生楔(增生楔是指由于俯冲板块因俯冲而被刮擦下来的位于板块聚合边界物质)(王红丽,2018),马尼拉增生楔由WN-ES走向的高屏斜坡和SN走向的恒春山脊组成(Huang et al,2000)。台湾岛南部吕宋火山岛弧为正异常,恒春海脊、马尼拉海沟为负异常,马尼拉海沟的布格重力异常表现与4小波细节阶相反,这是由于板块碰撞产生了巨大的热量,产生的高温致使下地壳、地幔上涌,深部物质熔融上涌,深部热能向中上地壳传导,进而在中上地壳表现为正异常,下地壳表现为负异常,这与王晓芳等(2021)研究发现马尼拉海沟东北段呈现较高热流值的结果一致,验证了“板块俯冲生热”的说法。很多学者都对加瓜海脊的性质进行了讨论,得出加瓜海脊的形成源于菲律宾板块在花东海盆的起始俯冲过程中发生夭折,这标志着板块俯冲的初始阶段。根据4阶和5阶小波细节重力异常分布来看,推测该异常与马尼拉海沟的异常表现成因可能一致,即“板块俯冲生热”,这与高红芳等(2025)研究得出的地震剖面结果也是一致的。

台湾海峡及其邻区是世界上地震频发地区之一,是东南沿海中强地震活动带的主体活动构造区(马宗晋等,2002)。根据1983—2023年中国地震台网记录的地震数据,可以发现台湾海峡及其邻区5级以上地震较多,且大多位于台湾岛及其东部海域,华南大陆东南缘几乎没有5级以上地震。分析其震源深度可发现,大部分地震为浅源地震,震源深度在15 km以内,该深度处于研究区中上地壳以上,为容易断裂的脆性地壳内部(方东等,2021)。在台湾岛纵谷断层附近有4次中深部地震发生,震源深度达40 km。

将研究区5级以上地震绘制到3阶细节场上,如图6c所示。从图中可以发现,研究区强震一般位于板块边界处(冲绳板块和菲律宾板块边界处),次级地块的边界活动带(纵谷断裂带)少部分处于菲律宾板块内的高重力梯度带。正负相间的重力梯度带位置构造活跃,易发地震。将5级以上地震绘制到4阶细节场上,如图6d所示。对比图6c和6d,可以发现大部分地震震源位置对应的下地壳都表现为稳定异常,稳定的介质条件使该区域下地壳应力不容易累积,进而会传递到上地壳,当传递到上地壳的重力梯度带时,便会诱发强震。这表明了地震孕育环境不仅受控于板块构造运动,同时也与震源深部的地壳结构有关(张培震等,2013)。

本文基于理想的三维地质模型实验验证了bior3.5小波在三维模型中异常分离的效果。使用SGG-UGM-2和Earth2014模型计算了2'×2'空间分辨率的台湾海峡及其邻区的布格重力异常数据,利用bior3.5小波对其进行了5阶小波多尺度分解,主要得出以下结论:

(1)小波多尺度分解得到的1~5阶重力异常细节场可以反映出研究区的断裂带由不同深度构造运动产生。

(2)小波多尺度分解得到的3、4阶重力异常细节场表明,台湾海峡及其邻区的强震发生在板块边界处、次级地块的边界活动带以及高重力梯度带区域,且震源深部的地壳结构影响浅部强震的发生。

(3)综合分析小波多尺度分解得到的4、5阶重力异常细节场,可以发现台湾海峡及其邻区的下地壳低异常是由“板块俯冲生热”机制产生。

本文使用的重力功率谱方法获得的近似场源深度不够准确,今后将结合地震资料进行联合反演。

本文涉及到国界的插图均已送相关部门审查并获通过,受理号:国审受字(2024)第06206号; 审图号:GS(2025)0318号。